Realidades y uso político de la reforma agraria de Artigas de 1815

El Reglamento de tierras quiso crear una base social de propietarios rurales, pero rigió pocos meses como para dejar huella profunda.

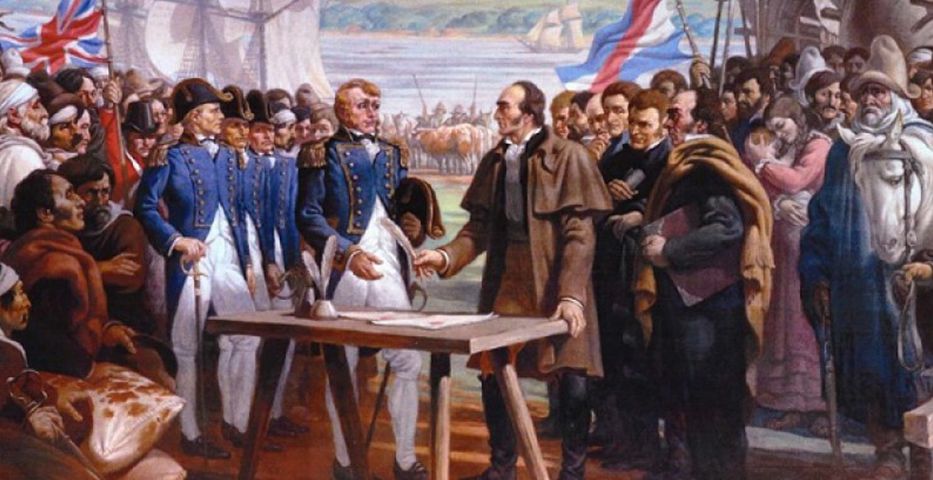

Artigas firma en 1817 en Purificación, sobre el río Uruguay, un convenio de libre comercio con Gran Bretaña. Óleo de José Luis Zorrilla de San Martín

escribe: Miguel Arregui

miguelarregui@yahoo.com

El Reglamento Provisorio de tierras, promulgado por el caudillo oriental José Artigas desde Purificación el 10 de setiembre de 1815, persiguió dos objetivos básicos: atender el problema del “arreglo de los campos”, que preocupaba a las autoridades de la Banda Oriental desde la era española, y debilitar a los enemigos de la revolución independentista.

Artigas conocía mucho del asunto, en su aspecto económico y social, por su larga vida en el campo y por su actuación como oficial de Blandengues en 1801 junto al naturalista español Félix de Azara.

La posesión de grandes latifundios por personajes que no los hacían producir y ni los habitaban, la abundancia de meros poseedores que reivindicaban derechos no reconocidos y que podían ser expulsados en cualquier momento, la ausencia de un registro de marcas que determinase a quién pertenecían los ganados y la inseguridad provocada por las partidas de indios y gauchos trashumantes eran todos temas que requerían una solución.

El artiguismo se proponía premiar a sus leales y crear un fuerte cuerpo de propietarios rurales afines a la revolución: establecer su base política. No solo vivirían y producirían en la tierra, sino que también la defenderían, llegado el caso.

Una base política de propietarios

Con su Reglamento, Artigas y sus principales jefes se proponían crear, en la Provincia Oriental, un sistema capaz de arraigar a la tierra a quienes aspirasen a vivir de ella, pero que llevaba consigo un segundo problema: de dónde sacar esas tierras, que, por sí mismas, valdrían poco si no se poblaban con ganado vacuno y yeguarizos.

El Reglamento trató de abordar estos problemas en conjunto, lo que se explicitó en su nombre: Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados. Se partió de la creación de un aparato administrativo idóneo para su aplicación, que dependía, en última instancia, del Cabildo de Montevideo.

Las tierras a repartir serían todas aquellas de propiedad fiscal, a las que se les agregaban las pertenecientes a los “emigrados, malos europeos y peores americanos”, o sea, a los que habían huido escapando de la revolución iniciada en 1811. Las ventas realizadas entre ese año y 1815, fecha de entrada de los artiguistas en Montevideo, se declaraban nulas en caso de que sus propietarios fueran extranjeros. Estos terrenos se expropiaban sin pago de indemnización alguna. En el caso, en cambio, de que el comprador hubiese sido un oriental, se le compensaba con una apreciable cantidad de tierra.

Si quien había padecido confiscación tenía hijos, se determinaba la reserva para estos de una porción de tierras que asegurase su capacidad de mantenerse. Los ganados que pastaban en estas también serían expropiados. Una vez establecido qué tierras serían pasibles de ser repartidas, serían adjudicadas sin costo a quienes se presentasen como aspirantes a recibirlas, “con la prevención de que los más infelices serán los más privilegiados”. El Reglamento empleaba esta fórmula, perteneciente al viejo derecho hispánico, cuyo contenido social es inocultable. Y se aclaraba: “En consecuencia, los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia”.

El ordenamiento se completaba con la disposición de que tendrían preferencia las viudas con hijos, los casados sobre los solteros y los americanos sobre los extranjeros. Se dejaba afuera del reparto a los esclavos, lo que se ha señalado como una severa limitación del aspecto social del artiguismo. Los favorecidos recibirían una suerte de estancia cuya dimensión era de una legua y media de frente por dos de fondo (unas 7500 hectáreas, terreno razonable para los estándares productivos de esa época); se trataría de que estas medidas tuvieran la suficiente flexibilidad como para que nadie quedase sin aguadas o con límites que pudieran ser motivo de posteriores conflictos.

Además de las tierras, se repartirían cabezas de ganado (“con igualdad”) e instrumentos de labranza, todo ello sin costo. El beneficiario quedaba obligado a construir, en el lapso de dos meses, un rancho y dos corrales, base mínima para vivir y trabajar; de no cumplir con esa condición, se preveía un mes de tolerancia, y transcurrido este, se anularía la concesión. Estos bienes no podían ser objeto de venta o enajenación alguna “hasta el arreglo formal de la provincia”.

Se determinaba además la creación de un cuerpo policial de campaña compuesto, en cada una de las cinco divisiones, por ocho soldados y un sargento, que dependería de los tenientes de provincia y podía estar integrado por vecinos que se turnasen en el desempeño de esas tareas. El texto del Reglamento establecía claramente el propósito de esta medida: “Desterrar a los vagamundos y aprehender malhechores y desertores”.

A partir de la aplicación del Reglamento, toda persona que anduviese en el medio rural debía tener una papeleta, firmada por quien lo empleara, que certificase su condición de trabajador. En caso de que la persona no pudiese probar su condición de tal, sería enrolado en el Ejército (“conchabo obligatorio”).

En realidad, el deseo del artiguismo de establecer al gaucho (y al indio) y de defender las fronteras también había sido un anhelo de las autoridades coloniales (el cuerpo de Blandengues que integró Artigas fue una de las herramientas); y lo sería de las autoridades del proto Estado uruguayo a partir de 1830.

Qué aplicación tuvo el Reglamento

Durante largo tiempo se consideró que el Reglamento había tenido escasa aplicación y dejado una huella insignificante en el tema de la propiedad de la tierra en la Provincia Oriental.

En primer lugar, entre la aprobación del Reglamento (10 de setiembre de 1815) y el inicio de la invasión luso-brasileña a la Provincia Oriental (28 de agosto de 1816) medió demasiado poco tiempo como para arañar la corteza de aquella civilización precaria.

En segundo lugar, buena parte de la población de la campaña no tenía mayor interés en arraigarse a una gran extensión de tierra y explotarla formalmente; y menos aún, lejos de Montevideo o en el norte del río Negro, librado a la buena de Dios. Para subsistir no necesitaban 7500 hectáreas de campo, que resultarían más una carga a cuidar y defender que una oportunidad. Muchos pobladores de la campaña solo deseaban que se respetase su ocupación de una franja de tierra contra un bosque y un arroyo, una rinconada para proveerse de lo esencial: pastos, vacunos y yeguarizos, leña y agua.

En tercer lugar, es muy cierto también que los “pobladores sueltos” de la campaña (de “naturaleza indolente, licenciosa y vagabunda”, según la descripción del cónsul inglés Thomas Samuel Hood en 1825), aunque fuesen menos numerosos de lo que suele creerse, no deseaban ni necesitaban afincarse: simplemente tomaban los vacunos y yeguarizos que necesitaban para subsistir, sin mayores demandas materiales.

En sus memorias, corregidas en 1872, el mercenario y revolucionario nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi describió largamente a los matreros, expresión que utiliza casi como sinónimo de gauchos, como unos “valientes aventureros” que encontró en el litoral uruguayo en 1845, entre los ríos Uruguay y Negro. “El matrero no reconoce gobierno; ¿pero acaso los europeos con tanto gobierno son más felices?”, se preguntó Garibaldi. (El razonamiento recuerda a la novela La tierra purpúrea, que William Henry Hudson publicaría en Londres cuatro décadas después). “Independiente, el matrero se enseñorea de aquella inmensa extensión del país, con la misma autoridad de un gobierno”, escribió el jefe de la Legión Italiana. “No paga impuestos, ni tributos, ni arrancan al pobre su única esperanza, el hijo, para convertirle en un espadachín”. El gaucho y el matrero “son casi sinónimo”, aunque el primero acepta unirse a algún jefe poderoso, explicó Garibaldi, quien luego describió sus herramientas: las boleadoras, el lazo, el cuchillo. “Construye a veces cabañas en el bosque, pero no habita con frecuencia en ellas y motiva su construcción la mujer” (2).

En 1885 el anglo-argentino William Henry Hudson publicó en Londres en dos tomos su crónica novelada The Purple Land that England Lost. Travels and Adventures in the Banda Oriental, South America (La tierra purpúrea que Inglaterra perdió. Viajes y aventuras en la Banda Oriental, Sud América). El autor describió casi como una Arcadia ideal, a la vez bárbara y libre, el Uruguay que había recorrido entre 1868 y 1869, un tiempo caótico bajo el gobierno de Lorenzo Batlle.

En los desolados campos entre Tacuarembó y Paysandú, el viajero halló una decena de ingleses que habían inmigrado con intenciones de realizar explotaciones modélicas agrícolas y ganaderas. Pero, a poco de andar, los colonos con ideas desarrollistas comprobaron que no era preciso casi nada para acceder a la carne vacuna, a los caballos y a grandes extensiones de tierra. Entonces pasaban sus días fumando y bebiendo caña con té, indolentes y borrachos, sin planes ni destino.

La propiedad de la tierra y de las bestias, de tan abundantes, era harto relativa. En los pagos de Barriga Negra, al norte de Minas, los gauchos revolucionarios que acompañaban al viajero inglés cambiaron sus caballos cansados por otros frescos. El inglés les advirtió que aquello era robar.

—En la Banda Oriental usted no es tenido por hombre honesto a menos que robe —le enseñó uno de ellos (3).

En realidad, las cosas en el campo uruguayo en los tiempos que Hudson lo recorrió estaban cambiando en forma acelerada, como se verá más adelante. Pero sí es muy cierto que al menos entre la revolución artiguista y su Reglamento y el fin de la Guerra Grande en 1851, la propiedad de la tierra en Uruguay era una cuestión muy relativa y en debate.

Los trabajos del equipo de historiadores integrado por Lucía Sala de Tourón, Julio Carlos Rodríguez y Nelson de la Torre procuraron demostrar que el Reglamento Provisorio de tierras surtió efectos reales, que no fue un mero esfuerzo tardío e insignificante; que, pese a la falta de tiempo y a todas las limitaciones, se presentó una gran cantidad de gente como aspirante a beneficiario y se repartieron muchas tierras.

En su monumental y muy documentada La revolución agraria artiguista (1969), Sala, Rodríguez y De la Torre, destacados miembros del Partido Comunista de Uruguay, también pasaron la información por el tamiz de sus dogmas: explicaciones estructuralistas y deterministas.

“Las cosas ocurrían porque tenían que suceder, porque toda la estructura macroeconómica, macrosocial y macropolítica los producirían necesariamente”, escribió José Pedro Barrán en un ensayo crítico sobre ese tipo —y esa época— de análisis histórico que él mismo practicó (4).

En realidad la historia está repleta de sucesos inesperados y el futuro es muy poco previsible. La historia se burla de los profetas y de los “procesos inevitables”.

Esa “reconstrucción del pasado” según criterios políticos y económicos posteriores, en la que también pueden haber caído otros historiadores de diferente signo ideológico, como el militante blanco Juan Pivel Devoto (5) o Eduardo Acevedo, muestra cómo la historia puede utilizarse como argumentación de la política, analizó José Rilla (6).

El Reglamento entonces habría sido muy influyente, cuando no revolucionario, a posteriori, más por deseo de algunos historiadores que en su corto período de vigencia.

Resistencias en Montevideo

Lo cierto es que el Reglamento también dividió las aguas en el seno del artiguismo de 1815. Los propietarios, aun los patriotas, vieron en él un peligroso ataque a la propiedad privada, que concebían como un derecho absoluto, y se mostraron hostiles a la confiscación lisa y llana de las tierras de los emigrados. Por ende, las clases más pudientes de la revolución comenzaron a separarse de la conducción del caudillo.

Más allá de opiniones radicales, de entonces y de años posteriores, debe quedar claro que Artigas no se propuso expresamente iniciar una revolución social, sino ordenar y generar una situación en la que una masa de pequeños propietarios pusiese a producir las tierras de la Provincia Oriental en condiciones de seguridad, eliminando al prototipo gauchesco.

En realidad, los revolucionarios heredaron de la era colonial un gran caos respecto a la tierra debido a la superposición de propietarios, ocupantes precarios, usufructuarios de una merced (“donación graciosa que hacía el monarca”), enormes tierras realengas y otras formas difusas de uso o propiedad (7).

El contenido rupturista del Reglamento es inocultable, en particular por la concepción del derecho de propiedad limitado por el interés colectivo, y en el acceso a este de quienes, hasta ese momento, carecían de lo más elemental para sustentarse. Este aspecto no escapó a la comprensión del Cabildo de Montevideo, integrado en su totalidad por personas de las clases altas, y generó una morosidad en el cumplimiento de las disposiciones que llegó a molestar profundamente a Artigas.

Ese espíritu moroso provocó que algunos caudillos locales artiguistas emprendieran el reparto de tierras por su cuenta y al margen de las disposiciones, como hizo Encarnación Benítez en el departamento de Soriano.

En los años posteriores, y ya en el Uruguay independiente, los derechos derivados del Reglamento nunca fueron reconocidos por los sucesivos gobiernos, salvo marginalmente. En todo caso, la situación de la tierra siguió siendo caótica durante varias décadas, con títulos superpuestos o grandes vacíos, y con tierras yermas y abandonadas debido a los desastres de la guerra.

“La privatización de las tierras atraviesa toda la historia del Uruguay”, pero la “propiedad privada no siempre fue una idea incuestionable, afirmó el historiador Nicolás Duffau (6).

(1) Buena parte de estos textos integra La enciclopedia de El País, publicada en 16 tomos en 2011 y dirigida por el autor.

(2) Ver serie de notas sobre Giuseppe Garibaldi en América del Sur publicadas por el autor en su blog de El Observador en agosto de 2017.

(3) Parte de un artículo del autor publicado en su blog de El Observador, 10 de mayo de 2017.

(4) José Pedro Barrán. Epílogos y legados. Escritos inéditos/Testimonios, recopilación de Gerardo Caetano y Vania Markarian, Ediciones de la Banda Oriental, 2010.

(5) El historiador y docente Juan Pivel Devoto (1910-1997) dirigió el Museo Histórico Nacional durante cuarenta y dos años. Organizó los estudios de la disciplina y creó la infraestructura necesaria para mejorar la investigación. Recuperó y convirtió en museos las casas de Fructuoso Rivera, Juan A. Lavalleja y Giuseppe Garibaldi, el Museo Romántico, etc. Adquirió valiosas colecciones documentales particulares, dirigió la Revista Histórica de la Universidad de la República y en 1944 creó el Archivo Artigas, que bajo su dirección alcanzó los 28 volúmenes. Dirigió la colección de Clásicos Uruguayos e incursionó en el periodismo.

Dejó una obra escrita no muy abundante, pero de extraordinaria importancia, así como infinidad de artículos. Militante del Partido Nacional, fue ministro de Instrucción Pública entre 1963 y 1967 y presidente del Directorio partidario en la primera mitad de la década de 1980, en tiempos de apertura democrática, detrás del liderazgo en el exilio de Wilson Ferreira Aldunate.

(6) La actualidad del pasado: Usos de la historia en la política de los partidos del Uruguay, 1942-1972, de José Rilla, Editorial Debate, 2008.

(7) Breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay (1754-1912) de Nicolás Duffau, Ediciones de la Banda Oriental, 2022.

0 Respuestas to “Artigas y la propiedad de la tierra . . .”